〈鼓形鬥盆器蓋挖孔斷代〉

明清瓷器中蟋蟀罐可分為官窯、民窯二種,景德鎮出土的宣德鼓式蟋蟀罐(早明鬥盆),宣德後的正統、景泰、天順三朝,至明中期成化、弘治、正德,瓷器中幾乎沒有發現過蟋蟀罐。與晚明蟋蟀罐的分期斷代,應當注意同時期不盡相同的款識變化規律,器物無帝王紀年款,也可以從其他特徵來區分,底足書寫“長命富貴”雙圈款,為嘉靖(1522-1566年)至萬曆時期產品,而直到隆慶(1567-1572年)時始有青花龍紋蟋蟀罐傳世,萬曆(1573-1620年)時蟋蟀罐款式風格多樣,隆慶至萬曆年間又有「官搭民燒」製,萬曆後期官窯青花瓷器改用浙江生產的“浙料”,發色呈“藍中泛灰”的色調(如圖所示),製作工藝粗放、繪畫隨意,就可歸入萬曆中晚期作品。

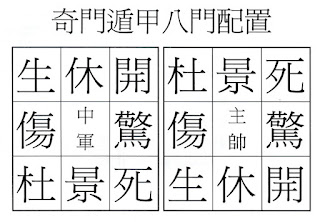

“鬥盆”顧名思義,是古代專門用於觀看蟋蟀鬥咬的瓷質蟲具,因其形狀類於盆而得名;萬曆青花龍紋鼓形蟲罐(平蓋式),罐高6.9cm直徑 13.2cm,從蟋蟀罐器蓋挖孔方式,同樣挖四孔位置不同(中央一孔與周邊三孔),提供了“晚明鬥盆”標準器(或典型器)的第一手資料,參照器蓋挖孔研判斷代與發展,再參考吾三件萬曆蟲具藏品,鬥盆與養盆的分期斷代問題,即可迎刃而解(後續說明)。

留言

張貼留言